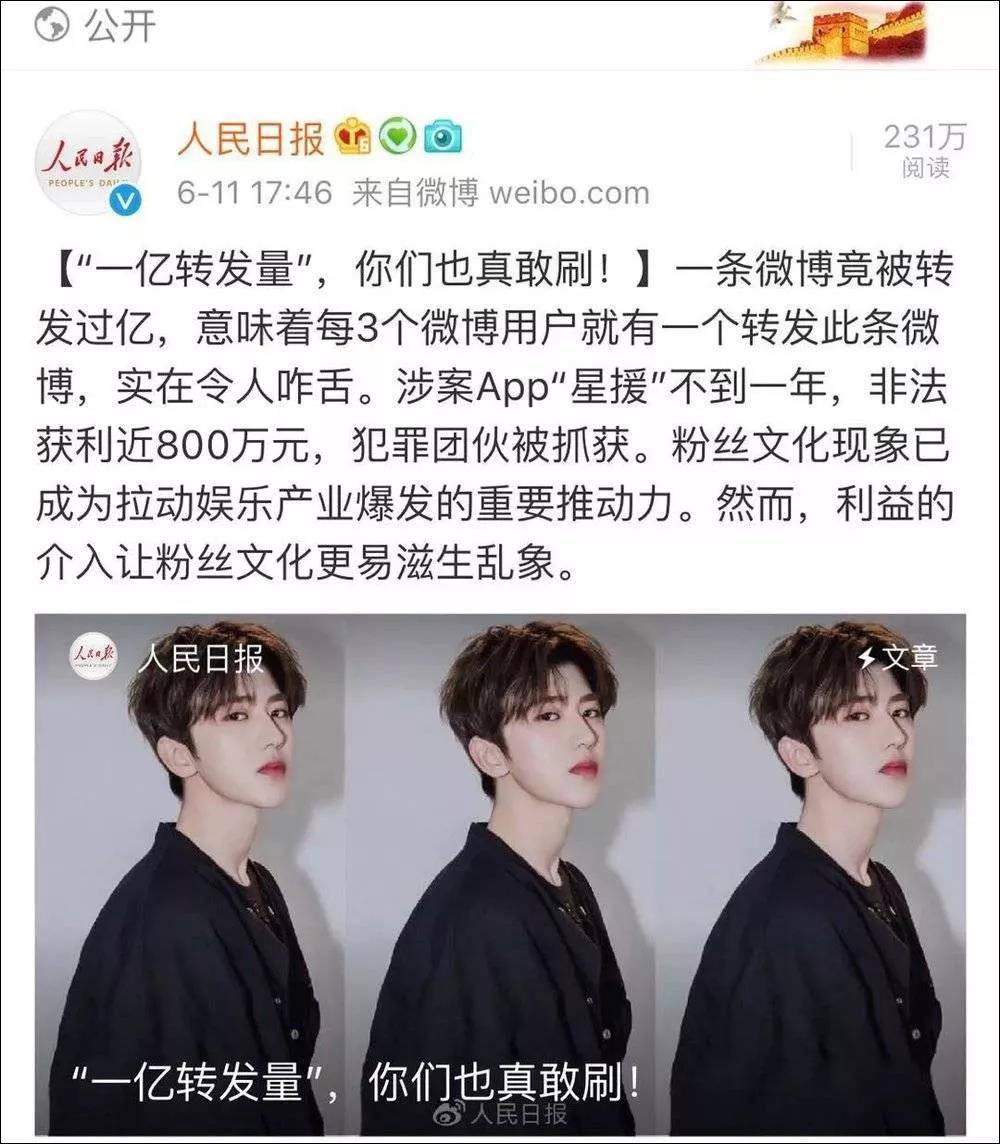

最近,北京警方偵破了一起用非法App惡意刷量的刑事案件,這款App「星援」的研發者因涉嫌破壞計算機信息系統而被抓獲。值得注意的是,「星援」這款刷量神器,正是此前頂級流量藝人蔡徐坤那條獲得「一億轉發量」微博的最大幕后黑手。

蔡徐坤事件的背后,揭示出了一條虛假流量經營的產業鏈。從自媒體到明星,從app到網站,都在參與集體造假。

造成這一亂象的原因,是對流量的過分追求。

流量意味著生意,線下店爭搶中心地段就是為了人流,而線上的生意更是瘋狂導流。然而在當下的大環境下,流量越來越貴,經營流量就有利可圖,自然催生出了流量造假這個行業毒瘤。

之所以造成全民唯流量是從的現象,最根本的還是在于品牌商的流量思維,正是這些品牌商在為這些流量付費。

過分追求流量,將造成惡性循環。因推廣活動而流入的新用戶,注定會因為活動結束而大面積流失,這將是營銷的噩夢。據統計,獲取一個新用戶的成本是維護老用戶的5倍,甚至更多。

在流量虛假繁榮的背景下,品牌商更應該意識到:比流量更重要的是經營用戶。

因此,品牌營銷的唯一使命,就是建立與消費者的有效連接,讓品牌成為用戶的第一選擇。

回歸營銷本質:

創造客戶并滿足客戶需求

美國著名管理學家彼得·德魯克有一句名言:企業的唯一使命就是創造顧客——這也是營銷的目的。然而對品牌商來說,營銷只能針對某一類顧客,不應該讓所有人都滿意,否則只會讓所有人都不滿意。

所以,流量固然需要,但片面追求流量不是營銷的正確方向。

退一步說,即便品牌商想要大范圍覆蓋受眾,客觀上也很難做到了。

如今的媒介環境,和以前已經大不一樣。

改革開放初期,全國最主要的廣告媒體只有一個——央視,這意味著拿下了央視廣告,就足以在短時間內打開全國知名度。因此眾多品牌紛紛競標,誕生了許多風光無兩的標王,比如1996-1997年的秦池酒、1999-2000年的步步高、2001-2002年的娃哈哈。

互聯網進入國內后,逐漸分流了部分流量,但由于彼時參與者還不多,門戶網站具有先發優勢,因此大部分的線上流量依然相對集中。到了移動互聯網時代,手機屏幕成為人們交互的主要渠道,加上各種app百花齊放,于是媒介變得從未有過的碎片化。

在這種情況下,一位地追求知名度,就必須在各種大小平臺上大范圍投放,精準性缺失不說,成本也會居高不下。而營銷是講究投入產出比的,低性價比的廣覆蓋,并不符合企業的經營實際。

所以,品牌營銷不應該追求大而全,而應該專注小而美,精準獲客,并深挖客戶價值。就像企業在發展初期,要先在小范圍內建好根據地,然后再去拓展市場。

比如喜茶,2012年5月在江門市開業后,隨后幾年先進入東莞、中山、佛山、惠州試水,到了2015年底才進軍一線城市,相繼進入廣州、深圳,2017年才進入上海和北京。這種深耕市場、穩扎穩打的方式,為喜茶的成功打下了基礎。

天下苦流量久矣!

所謂的知名度,其實就是流量,而流量已經進入了存量市場。

根據QuestMobile中國移動互聯網2019春季大報告,中國移動互聯網月活躍用戶規模達到11.38億,同比增速首次跌至4%以下。再看最具標志性的微信,騰訊2019年一季報顯示,微信及Wechat的合并月活躍賬戶達11.12億,同比增長6.9%。

這意味著,全國絕大多數人已經連上了移動互聯網,未來市場規模只能是低速增長甚至保持平穩了。

在這種存量市場,流量的成本注定會越來越貴。

一方面,因為人們的注意力已經被瓜分干凈,商家要增量就必須去搶奪競爭對手的流量,成本必然會抬高。比如,抖音要爭取一個用戶,以前該用戶沒用過短視頻app,現在他已經用上了快手,后一種情況的競爭成本肯定要高一些。

另一方面,互聯網創業公司在對流量的爭奪戰中,最后大多會不可避免地向巨頭求救站隊,這會加劇流量匯聚在巨頭手里的速度,巨頭壟斷了流量,流量的獲取成本當然只增不減。

在日漸增長的成本壓力下,自然就催生出流量造假的產業鏈。

騰訊的數據顯示,我國刷量產業的人員規模達到了300萬。在其中,有低級的單純靠機器刷量,也有高階的真人流量造假。

那些看似風光的頭部KOL,大多也和刷量脫不開關系。經騰訊安全方面驗證,某知名自媒體平臺總榜TOP 500的KOL中,有300多個賬號有過刷量行為。這就意味著,每10個頭部KOL中,有將近7個是注水的。

刷量行為自然也損害了廣告主的利益。據估算,當前作弊KOL的年收入規模高達100億,也就是說,每年有100億推廣費是打水漂的。

誠然,流量造假不能效仿。但在競爭激烈的存量時代,品牌應該如何運營流量呢?

1000個鐵粉>10000個受眾

以往的營銷思維,是盡力吸引新增流量,然而如今流量成本上升,一味地尋找流量「增量」,不如運營好「存量」。

這是因為,所謂的「粉絲經濟」,「粉絲」只是路徑,最終的落腳點還是「經濟」,即粉絲「成交」。品牌的知名度只是讓粉絲「知道」,忠誠度才會讓粉絲「成交」,而在已有的流量中進行挖掘,提高忠誠度促進成交,當然要比引導新流量買單要容易得多。

正所謂:1000個鐵粉比10000個受眾更重要!

真正運營好鐵粉,激活流量存量,可以大幅提升品牌力。

首先,存量的流量背后,其實是一個個認可品牌的消費者,品牌只要按照一貫的調性推出產品或服務,并適當運營,人們就會接受并形成口碑。

其次,每一個消費者,都代表著一個社交關系圈,當品牌贏得了好口碑之后,人們就會自發傳播,引導更多的人來關注品牌,從而實現低成本以老帶新,以存量帶增量。

甚至于,品牌還可以就產品和服務,在粉絲圈里進行調查,收集意見,并以此改善產品和服務。這種方式會給粉絲帶來更多的參與感,讓人對品牌的出品產生榮譽感,從而形成更強大的品牌黏性。

對已有流量的深度挖掘,業界最標志性的應用是「私域流量」。

「私域流量」的概念最早起源于淘寶,意思是這些流量是自己的,可以反復利用,免費且直接觸達用戶。

與之相對的是「公域流量」,相當于大海,原先魚多,捕魚的人少,哪怕技術一般都可能有收獲,隨著捕魚的人越來越多,捕到的魚成本就越來越高了,于是人們開始自建魚塘養魚,形成「私域流量」,這樣捕魚的成本降低,也更容易捕到魚了。

常見的「私域流量」,有微信朋友圈、公眾號、各種社群等等。在業界,做得最徹底的品牌要數瑞幸,自己推出APP建立私域流量,放眼整個互聯網行業都沒幾個,當然這得益于瑞幸雄厚的財力。

只有經營用戶,才能成就真正強勢品牌

所謂強勢品牌,就是在消費者心里建立起強勢認知的品牌。按照定位理論的說法,強勢品牌在人們的心智中牢牢占據了第一的位置,成為某種產品品類的代名詞。

比如可口可樂,可口可樂的傳奇總裁羅伯特·伍德魯夫曾說過:如果可口可樂全部工廠都被大火燒掉,只要給三個月時間,我就能重建完整的可口可樂。這說明,品牌就是可口可樂最大的資產。

真正強勢的品牌,還能在一定程度上形成「預售」,即消費者雖然還沒購買,但內心已經認定該品牌是第一選擇。

這就好比一個想喝可樂的人走進一家小店,無論可樂放在哪個小角落,他都會讓店主拿出來。

那么,如何成就一個強勢品牌呢?答案是:經營用戶。

按照傳統的思路,做品牌是經營產品,圍繞產品尋找目標消費群。而經營用戶的方式是,圍繞用戶構建全新的商業場景,滿足用戶的多樣需求。

兩者的區別在于,經營產品是把一樣產品賣給多個用戶,需要大流量,流量越大可觸及的消費者也越多;經營用戶是把多樣產品賣給一個用戶,強調的是品牌與用戶之間建立強有力的關系,深度經營用戶,挖掘用戶需求點,從而創造品牌價值。

比如小米公司,一開始是銷售手機的,在手機打開局面后,小米又出品了充電寶、插座、小米盒子等常用產品,到最后成立「小米之家」,正式進行家居數碼產品的全線布局。

盡管小米創業初期只賣手機,看起來像是經營產品,但其實小米從來沒有局限在經營產品的層面,而是一開始就瞄準了經營用戶的高階層次。如今小米已經為用戶構建出了一個智能家庭的場景,從而滿足人們一系列的家居娛樂需求。

對于品牌商,要經營好用戶,核心是要意識到:人心比流量更重要!

只有對這一點有足夠深刻的認識,才不會被表面的流量所蒙蔽,而是專于觸動人心,在人們心中建立起強勢認知,真正成為一個強勢品牌。

所以,品牌商要與時俱進,在存量的商業環境中,基于人群的經營去構建新的營銷體系,通過深度了解用戶,建立長期關系來獲益。

這,可能是未來10年品牌商最大的機會。

完!